【热】《一去二三里》教学反思

身为一名人民老师,课堂教学是重要的工作之一,写教学反思能总结我们的教学经验,那么应当如何写教学反思呢?下面是小编为大家整理的《一去二三里》教学反思,仅供参考,欢迎大家阅读。

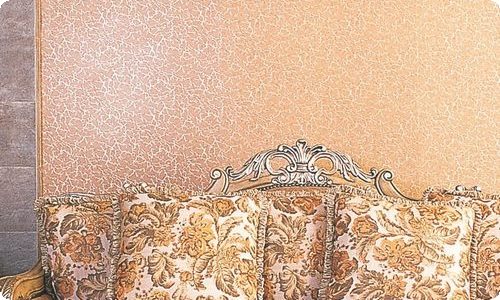

《一去二三里》教学反思1《一去二三里》是一首古代童谣,它向我们呈现了一幅郊外的美竟:在不远的地方,有一个小山村,饮烟袅袅,住着几户人家。山里的几座亭台错落有致地排列着,树上、路边盛开着各种美丽的花。这首童谣巧妙地把一至十的数字镶嵌其中。本课还配上两幅插图。图一描绘了小山村的景象,表现了童谣的意境。图二用十个运动员和十个球帮助学生识记十个表示数字的汉字。

在本课教学中,我努力为学生的学习提供轻松的学习氛围,鼓励他们大胆地学习新知识。利用插图培养学生良好的观图习惯,培养说话

《一去二三里》是一年级小学生学完拼音后接触到的第一篇识字课文,应该把教学重点放在识字教学上,而在理解诗意和感受诗情上略作点拨就可,不必花这么多时间。其实我也意识到识字教学的重要,在学了古诗后,通过看图圈生字,读生字卡片,比较生字识记“八”和“九”,引导学生从生活中识字,读儿歌识字等方式来帮助孩子识字,激发识字兴趣。但是如果能把识字教学渗透在古诗教学中,效果肯定会更佳。并且我对学生的.学情较了解,这首诗比较简单,一部分孩子早会读,甚至会背了,所以读诗时显得洋洋得意,眼睛根本没去注意文字,从而,错过了如此好的识字机会。我却没有意识到,没有及时地指正孩子们的错误习惯,真是后悔。还有,拼音刚学完,在识字教学中可以做些有效的衔 接。

能力,感受山村的幽美和生活的快乐,在此铺垫上再引导学生诵读诗歌,最后学习生字。

《一去二三里》教学反思2今天我上了《一去二三里》这一课。我用充满趣味的话语导入新课,把学生引入到快乐的学习环境中,鼓励他们大胆学习新知识,大大的调动了学生的学习兴趣。《一去二三里》是一首古代童谣,说的是郊外幽美的景象:在不远的地方有一个小山村,住着几户人家,山里有几座亭台,小巧别致。树上、路边盛开着各色的花儿大体了解诗歌意思,体会山村的幽美和生活的快乐。

在教学中,我使用多种教学方法和手段以提高孩子们的注意力,如录音范读、摘苹果游戏、开火车认读生字等,当图片上的“苹果”(即生字卡片)往下掉落的时候,我说看谁吃的多?孩子们一下子兴奋起来,随着我点击速度的加快孩子们也快速的抢读生字,提高孩子们的学习兴趣,使教师和孩子互动起来、融为一体,不再是单一的教师教、学生学,而使学生在游戏中学到知识、在学习知识的过程中又享受了游戏的乐趣,让他们知道了学习语文原来会这样有趣,这样就提高了刚入学学生对语文学科的学习兴趣,体会了学习语文的快乐。学生刚刚接触写生字,为了让他们打下结实的基础,我先让他们认识田字格,让他们全体起立说左上格孩子们把左手举起来。我看着她满脸阳光般灿烂的笑容,自己顷刻间也开心起来,这时才真正感受到作为教师的'满足。课后,我仔细回忆了课堂的每一个细节,我认为在许多问题处理上存在不足:

1、在整体把握和时间安排上不足。在进行第二个教学目标的教学时,时间上有所欠缺。我认为课前对要进行的每一个教学环节要先做好充分估计,仔细考虑这个步骤可能会用多长时间,做到心中有数。这样在实际教学中,教师就会有意识地、有序地进行教学,保证教学内容的顺利完成。

2、第二环节指导朗读时,由于时间不是很充分,加上孩子们又是第一次学习课文、第一次感受文本、进行朗读,所以在启发课文、感受课文环节中做得不够深入、细致,他们不能很好地感受课文的浓厚童趣、山村的幽美和生活的快乐。今后,在课前要尽量多预设学生的回答和提问,想好丰富的评价语,这样,会带给孩子们一个更加丰富生动的语文课堂。

《一去二三里》教学反思3也许是出于我的喜好,喜欢富于浓郁感情和唯美意境的文学、艺术作品,喜欢感受它们并体验它们。于是,不论什么课、什么教学内容,总也要从中渗透对学生体验性的训练,希望他们拥有一双敏锐的双眼和一颗善感的心灵。

在教学古童谣《一去二三里》的过程中,我又找到了一次很好的机会,与学生共体验。当学生能对词语进行解释并理解之后,我让他们认真看插图,并要求学生:“找一找文中的句子在图中的什么地方体现?”这是相当简单的问题,学生个个能讲。趁他们讲得正欢时,我马上把思维角度一转,说:“原来,这篇文章就是一幅画呀!这画美吗?美在哪里?”因为有过美术欣赏的基础,学生的回答体现了一定的美术功底。

清清说:“色彩很美,有绿的树,红的花,五颜六色的!”听到这里,还有人补充道:“五彩缤纷的.!还有各种各样的大树和小草小花。”许可说:“摆得很好看,有的亭子高,有的亭子矮,房子也是这儿一家,那儿一家,还到处开满了鲜花!”还有的学生甚至讲到了如果图中再画几座小桥,天空画上飞翔的小鸟就更美了。我小结道:“啊!如此美丽的画,你喜欢吗?”学生异口同声地回答我:“喜欢!”从学生的回答来看,我成功地引导他们站在画外人的角度欣赏了童谣所描绘的美丽地方,实现了感官上的初步体验。这一客观存在的形象概念,为下一环节抽象的想象体验做下了铺垫。

在此基础上我让学生根据自己看到的画面意思读出相应的句子,这样画与诗充分联系起来,在朗朗的读书声中体会意境美。然后教学生书写生字一二三,因为是第一次写字,我着重和学生进一步认识田字格的各部分名称及位置,写字姿势、横的写法及位置,并及时纠正学生的不良姿势。

这节课传授知识较多,方法设计还不够完美、纪律等方面也不是很理想,以后还应多加反思和学习。

《一去二三里》教学反思4〔教学片断〕

1.看图,初步了解《一去二三里》这首诗的内容。

(屏幕显示《一去二三里》图画)

师:老师这里有一幅古画,仔细观察,想想画的是什么地方的景色,两个孩子看到了什么,他们在说些什么。

(学生观察图画)

师:好!现在同学们发言,把你看到的讲给大家听。

生1:这是一个村子的景色。因为有几座房子,山上有亭子,路旁有大树和花。

生2:这是一座寺院。那几座房子就是和尚念经的地方。

师:看来大家的意见不一致啊,怎么办呢?

生齐:看书!

2.读诗,了解诗的内容。

师:借助拼音自读这首诗。

(生读课文,师引导有节奏地多读几遍)

(生看图,师范读)

师:这下谁想说说这幅画的内容?

生1:这是一个村子的景色。两个孩子看到了小山村里住着几户人家,山上有几座亭台,路边有树、有花。

(师引导看图,要求学生由远及近的顺序说)

生2:远处山上有座亭台,近处有树木,路边开着花。

3.运用多媒体课件“撞击”学生 ……此处隐藏13352个字……的课,不拖堂,把需要完成的教学内容讲完,这堂课就算完成了任务。这样的课堂显得生命力不够强,太过封闭了。

新课程要求我们开放课堂。开放从过程角度来讲,人是开放性的、发明性的存在,教育不应该用僵化的形式作用于人,这样会限定和束缚了人的自由发展。在进行《一去二三里》的教学中,我设计了一个环节,通过看书上的图来认识1至10的汉字写法,我问同学:“你从图上看到了什么?”在同学的回答中,认识了十个字,此时已经基本上完成了预先的任务,我正准备过渡到另一环节时,听到有一个同学说:“老师,我还有,我还想说!”看着他那急着想说话的样子,我就让他说了,“我还看到天蓝蓝的,云白白的,很美丽。”听着他奶声奶气的话,好像自身也被一种童真童趣所感染,经常能看到的蓝天白云似乎也变得更美了,我褒扬了他“嗯,虽然今天天阴沉沉的,可听你这么一说,就像看到了蓝天白云一样,真美,你说得可真好,看得很仔细。”其它小朋友见我褒扬他,也刷刷地举起了小小的手,有的说:“篮球场后面有一片树林。”她把前面学过的“一片树林”给用了起来,我就忍不住又褒扬了她,没想到她听到我的褒扬,歪着脑袋笑了一下说:“老师,我可以不可以再说一次啊!”我点点头,她就开始说了,“篮球场后面有一片树林,那里有很多绿油油的小树,还有许多小动物住在里面。”

同学们越说越起劲,说到后面,他们就说到了十个小朋友的表情,不同的姿势,还说到了他们衣服和鞋子的不同。特别是当他们说到十个小朋友不同的姿势时,我很意外,没想到他们观察得这么仔细,说实在的',当我看图时,我没去注意图上小朋友的表情和不同的姿势。

因为这个环节的时间的延长,这堂课没有完成预先设计的教学内容,但是这一节课的教学任务未完成并不影响同学的整体发展,在课堂教学中重要的是培养同学的学习热情、自主学习的能力和创新的素质。这堂课根据同学的学习热情、考虑、灵感改变了原先的优秀教案,取得了不错的效果。教学过程是师生交往、互动的过程,课堂教学不应该是一个封闭的系统,教师也不应拘泥于预先设定的程式。开放课堂,尊重同学的学习需要和热情,让我们用一颗宽容的心允许同学打破我们的预设,让我们在师生互动中多一些即兴的发明,使我们的课堂更充溢生命力!

《一去二三里》教学反思15教材分析

《一去二三里》这篇识字课文巧妙地把一至十数的数字镶嵌其中。

学情分析

第一次正式接触识字课,心中一定有着异样的新奇感,也许有的学生早已将古诗念得滚瓜烂熟,就等着课堂上得到教师的肯定;也有大部分学生在学龄前就接触过诗中的数字和“去”、“里”、“花”等简单的汉字,跃跃欲试之心可想而知。

教学目标

1.能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

2.复习巩固汉语拼音,会认12个生字,认识“横”笔画,会写“一”“二”“三””这3个字。

3.知道诗歌大意,能想像出山村优美的画面。

教学重点和难点

教学重点认字、写字。难点:了解这首诗表达的意境.体会山村的优美和生活的快乐.。

(一) 激趣导入

1、 数数拍手游戏。

2、 师:1-10是十个有趣的数字,古代有位诗人把它们写进了一首诗,咱们一起去读一读吧!

(二) 学习古诗

1、 请小朋友自由读古诗,借助拼音读准字音,边读边想:读音的时候你有什么新发现?

2、 指名读课文,集体正音,随机提示“一”的变调。

3、 图文对照:再读课文,然后在图上找一找烟村、亭台、花朵,指给你的学习伙伴看一看,还可以和他一块儿交流一下。

4、 假如你就是画中的孩子,你想怎样告诉大家自己所看到的景象?(读古诗或着简述诗的大意)

5、 教师范读(配乐朗诵):小朋友闭着眼睛体会一下,你仿佛看到了什么?

6、 交流感受

7、 课间操

8、 与学习伙伴合作,一位读古诗,一位指图中的内容,轮换合作,边读边想:这是一个怎样的小山村?

9、 小节过渡,配乐齐读古诗体会意境。

(三) 学习拓展,游戏巩固

游戏:

(1) 分发篮球:把篮球送给小朋友,使他们球衣号码与篮球上的数字相符。(学生移动鼠标在计算机中完成)

(2) 找朋友:带着数字头饰的小朋友站在台上问:“我的朋友在哪里?”拿着相应生字卡片的小朋友应答着跑上台:“你的朋友在这里。”然后大家齐读。

(3) 用攀高峰:认读由本课生字组成的词语。你还会说一(二、三、四……)什么?

(四) 指导写字

1、 出示田字格,认识横中线、竖中线和小格的说法,再拍手配儿歌记一记。

2、 请小朋友把三个生字在书中描一描,边描变想:这三个字都有怎样的笔画,长短一样吗?

3、 认识笔画“一”,教师范写,学生在田字格中练习。

4、 练写“一”字,教师巡视指导,评议典型作业。

教学反思

《一去二三里》是一篇看图读韵文识字。课文是一首古诗,读来琅琅上口,富有儿童情趣。课文配有插图,小桥、流水、烟村、亭台、桃花……一幅幽静美丽的乡村田野画面。重点是识字、写字和朗读。为了达到本课的教学要求,突出教学重点,我精心设计了以下三个教学环节,可效果却不尽人意,具体表现在:

一、指导看图 初步感知

遵循一年级学生认识事物的规律,上课一开始我就出示插图,指导学生按一定的顺序(由近及远)观察、了解画的是什么地方,有哪些景物。在此基础上让学生凭借形象的画面展开想象,说说看到这么美的景物,你想说些什么?学生发言较热烈,当学生说到看到这么美的桃花,想去摘一些时,我就马上进行思想教育,注意了教学的人文性。可是,在学生说话时,我没有及时让学生说出事物的'特点,如:( )的小桥,( )的桃花,( )的房子等等。可见说话训练不到位。

二、诵读课文 理解字义

这一环节的教学,我是先教给学生读的方法,努力营造着一种让学生想读,要读的氛围,然后我再范读,让学生模仿老师边读边想像,学生读完后,我就及时地给予充分的肯定和鼓励,让学生始终保持读的热情和渴望.最后又很自然地引导到学习生字上。但如果在学生熟读的基础上,我能及时地让学生把朗读与图片结合起来理解古诗,那就更好了。比如可提问:当你读了这首古诗,你的眼前仿佛看到了什么?这会让学生产生身临其境的感觉。

三、认识笔画,指导写字

写字是本课的重点,也是整个低年级学生学习过程的一个重要部分。教学时,我首先教给学生笔画名称,接着就指导书写“一、二、三”三个字。我本以为这三个字非常简单,只要学会一“横”就什么都会了,却忽略了刚开始学习写字的一年级小朋友,对于他们来说是很困难的,何况要写好一“横”谈何容易。我在教学时没有范写一个,书空一个,再临摹一个,而是三个字一块儿范写、书空、再临摹。这是我这节课最不成功的地方。

总之,这节课对我来说是有得也有失,有思也有想,这对我以后的教学会有一定的启发。